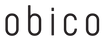

この帯に描かれている柄・文様

Japanese patterns and motifs used in this obi

鶴と亀

Crane and Turtle

縁起物の代表格といってもいい鶴と亀。「飛鶴」「雲鶴」「郡鶴」「立鶴」「鶴の丸」など、鶴は鳥文様の中では、最も表現のバリエーションが豊富です。歴史が古いのは亀で、弥生時代の銅鐸などにも見られます。亀は単独で描かれることはほとんどなく、多くは鶴とともに長寿の象徴として表現されています。

松

Pine tree

1年を通して葉の色が変わらないことから、「常磐木」とも呼ばれる松。平安時代から着物の柄として用いられ、「老松」「若松」「松葉」「松毬」「吹き寄せ」など、現代にも受け継がれる多様な松文様が登場したのは、江戸時代頃からと考えられています。

菊

Chrysanthemum

日本の花というイメージが強い菊ですが、奈良時代から平安時代にかけて中国から渡ってきたといわれています。ほどなくして宮中行事に用いられるようになり、南北朝時代には皇室の御紋となりました。格式ある日本の秋の花というイメージは、長い歴史の中で培われてきたものなのです。

梅

Plum blossom

奈良時代のはじめに中国から渡ってきた梅は、厳寒の中いち早く花を咲かせることから、忍耐力や生命力を象徴する花として愛好されてきました。学問の神様、菅原道真公が梅の歌を詠んだことから、天満宮の社紋にも用いられています。

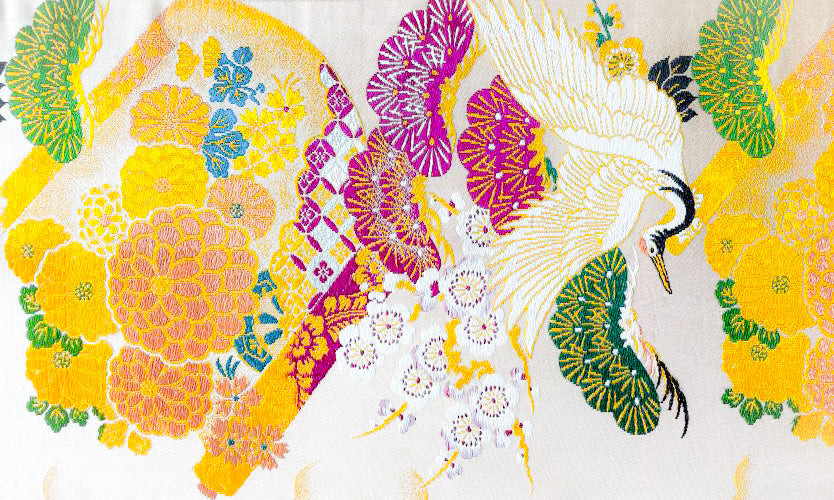

七宝

Seven Treasure Circle

同じ大きさの円を、円周の4分の1ずつ重ねた文様で、輪違いと呼ばれる有職文様でもあります。七宝とは金、銀、瑠璃、玻璃、珊瑚、瑪瑙、硨磲の7つの宝物を意味する仏教用語ですが、文様との関係は諸説ありはっきりとはわかっていません。